- Tips

2025.11.03

更新日:

2025.10.21

全2回 「経営のパートナー」へ! IT部門が知っておきたい経営戦略用語17選 《連載:第2回》 IT部門が知っておきたい経営戦略用語【フレームワーク編】

前回の記事では、ITと経営戦略で意味合いの異なる用語や、代表的な経営戦略の種類を紹介しました。第2回となる今回は、より実践的な、経営戦略立案の整理・分析に役立つフレームワークを7つ取り上げて解説します。

〈11〉プロダクトポートフォリオマネジメント

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは、企業が保有する複数の事業や製品について、経営資源の最適な配分や戦略の方向性を検討するためのフレームワークです。1970年代にボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が提唱した分析手法として知られています。

PPMでは、下図のように縦軸に「市場成長率」、横軸に「市場占有率」を設定し、自社の事業・製品を4つのカテゴリーに分類します。

それぞれのカテゴリーの特徴や位置づけは、以下の通りです。

・花形(Star)

市場成長率・市場占有率ともに高い事業や製品。投資負担は大きいものの、将来的に収益の柱となる可能性が高い

・金のなる木(Cash Cow)

市場成長率は低いものの、市場占有率が高い事業や製品。大きな成長は期待できないものの、安定的に収益を生み出してくれる

・問題児(Question Mark)

市場成長率は高いものの、市場占有率が低い事業や製品。将来「花形」に成長する可能性がある一方で、多額の投資が必要なため、慎重な対応が求められる

・負け犬(Dog)

市場成長率・市場シェアともに低い事業や製品。撤退や縮小を検討すべき対象

〈12〉アンゾフの成長マトリクス

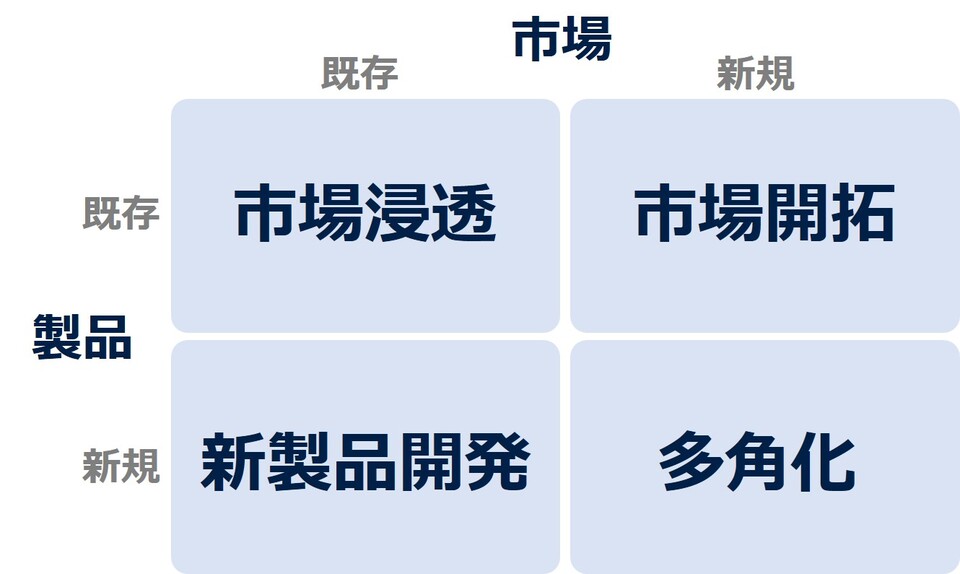

アンゾフの成長マトリクスは、事業成長の方向性を「製品(サービス)」と「市場」の2軸で整理するシンプルな戦略フレームワークです。主に事業拡大や、「既存資源を活用すべきか」「新規投資をおこなうべきか」といった意思決定の際に活用されます。

下図のように、縦軸の「市場」と横軸の「製品」を、それぞれ「既存」と「新規」に区分した4象限のマトリクスを用います。

「市場浸透」「新製品開発」「市場開拓」「多角化」は、企業の成長戦略の代表的なパターンです。カテゴリーごとに実現可能な施策を整理し、それぞれのメリット・デメリットやリスクを検討することで、今後の方向性を明確にできます。

・市場浸透(既存市場×既存製品)

既存の製品を現在の市場でさらに浸透させる戦略。リスクは4つの中で最小

施策例:プロモーション強化、顧客満足度向上、価格の見直しなど

・新製品開発(既存市場×新規製品)

既存の市場に向けて新しい製品やサービスを投入する戦略

施策例:新製品開発、新機能追加、関連サービスの展開など

・市場開拓(新規市場×既存製品)

既存の製品を新しい市場へ展開する戦略

施策例:新しい顧客層へのアプローチ、海外への事業展開など

・多角化(新規市場×新規製品)

新しい製品を新しい市場に展開する戦略。リスクは最も高い

施策例:技術開発、業務提携など

〈13〉SWOT分析

SWOT分析は、企業や事業の戦略を内部と外部の両面から客観的に整理・分析するためのフレームワークです。SWOTという言葉は「Strengths(強み)」「Weaknesses(弱み)」「Opportunities(機会)」「Threats(脅威)」の頭文字から取られています。

このうち、SとWは企業の「内部環境」、OとTは市場や社会といった「外部環境」に分類されます。そして、これらを「プラス要因」と「マイナス要因」に分類し、次のような4象限のマトリクスに整理して分析します。

SWOT分析の一般的な進め方は以下の通りです。

1.内部環境を洗い出す

・強み(例:高い技術力、強固なブランド力)

・弱み(例:資金不足、組織の硬直性)

2.外部環境を洗い出す

・機会(例:規制緩和、人口動態の変化)

・脅威(例:競合の台頭、顧客ニーズの変化)

3.洗い出した4つの要素を掛け合わせ、具体的な戦略を検討する

・強み×機会…強みを活かして機会をつかむ戦略

・強み×脅威…強みを活かして脅威に対応する戦略

・弱み×機会…弱みを改善して機会をつかむ戦略

・弱み×脅威…弱みと脅威を避ける戦略

〈14〉VRIO分析

VRIO分析は、企業が持つ資源や能力が持続的な競争優位につながるかどうかを評価するためのフレームワークです。第1回目記事で取り上げた、自社の「コア・コンピタンス(核となる強み)」を発見する際にも役立ちます。

VRIOは、分析に用いる以下の4つの視点の頭文字から名付けられています。

・Value(経済価値)

その資源・能力に経済的な価値はあるか? 機会の獲得や脅威の軽減につながるか?

・Rarity(希少性)

その資源・能力は他の企業が持っていない希少なものか?

・Imitability(模倣困難性)

その資源・能力は他社が容易に模倣できない特徴を備えているか?

・Organization(組織)

その資源・能力を市場で最大限に活用できる組織体制が整っているか?

これらの問いに対し、それぞれ「Yes」か「No」で評価していきます。4つの問いすべてに「Yes」と答えられる資源や能力は、持続的な競争優位性を持つ強みとして位置付けられます。

〈15〉バリューチューン

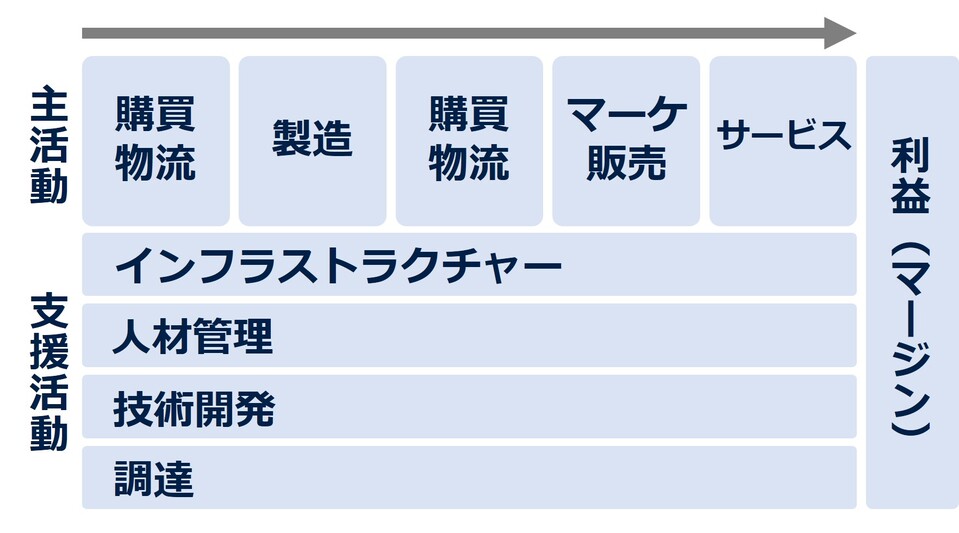

バリューチェーンは、企業のさまざまな活動が最終的にどのような価値を生み出しているのか、またどのプロセスが競争優位につながっているのか、などを明らかにするためのフレームワークです。経営戦略の分析に広く用いられています。

バリューチェーンでは、企業活動を「価値を付加していくための流れ」として捉え、大きく「主活動」と「支援活動」に分けて分析します。たとえば製造業の場合、次のように整理できます。

・主活動…購買物流、製造、出荷物流、マーケティング・販売、アフターサービス

・支援活動…インフラストラクチャー(経営企画・財務・法務など)、人材管理、技術開発、調達

このように整理した各活動をさらに細分化し、コスト構造や競争優位性、希少性などを把握・分析することで、強みや差別化ポイント、改善すべきポイントを明確にすることができます。また、可能な範囲で競合のバリューチェーンを分析し、自社と比較することも有効です。

〈16〉3C分析

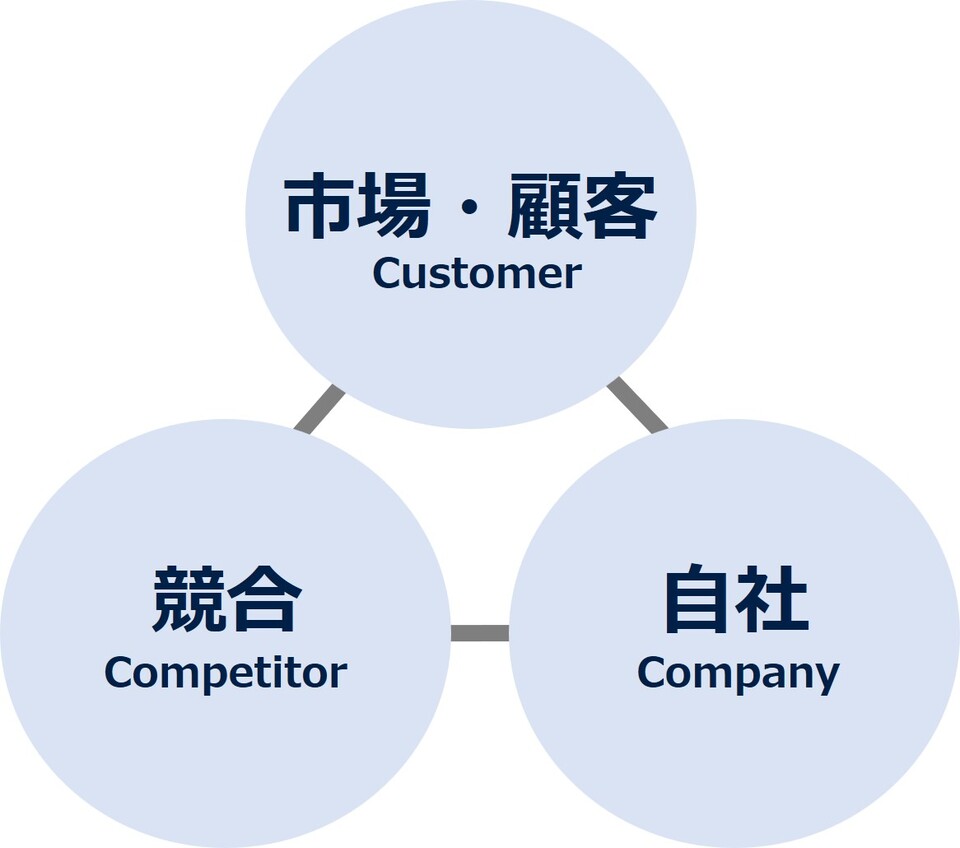

3C分析は、「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3つの視点から事業環境を整理・分析するためのフレームワークです。事業戦略を立案する際に、自社の差別化ポイントや進むべき方向性を明確にする目的で広く活用されています。また、第1回目記事で紹介したKSF(重要成功要因)を特定する手法としても用いられています。

それぞれの視点における主な分析ポイントは以下の通りです。

・Customer(顧客):市場のトレンド、顧客ニーズ、購買行動、購買決定プロセスなど

・Competitor(競合):競合の製品・サービス、強み・弱み、市場シェア、戦略など

・Company(自社):自社の強み・弱み、保有リソース、技術力、ブランド、競争優位性など

〈17〉バランススコアカード

バランススコアカードは、企業のビジョンや戦略を実現するために、経営を「財務」「顧客」「業務プロセス(内部プロセス)」「学習と成長」の4つの視点から評価・分析するフレームワークです。従来の財務中心の経営評価とは異なり、非財務的な要素も含めて多面的に評価することで、中長期的な経営戦略の立案・運営につなげやすい点が特徴です。

一般的な活用ステップとしては、まず上記4つの視点それぞれに「戦略目標」を設定し、それを実現するための「重要成功要因(KSF)」と、KSFの進捗・達成度を測る「重要業績評価指標(KPI)」を定めます。そして、これらの指標に基づき「アクションプラン」を策定することで、企業全体の戦略と各部門・個人の活動を連動させます。

それぞれの視点で用いられる主な指標の例は以下の通りです。

・財務:売上高、利益率、ROE(自己資本利益率)、ROI(投資利益率)など

・顧客:顧客満足度、顧客獲得率、リピート率、市場シェアなど

・業務プロセス(内部プロセス):業務効率化率、製造リードタイム、納期遵守率など

・学習と成長:研修参加率、資格取得率、従業員満足度など

以上、2回にわたり、経営戦略の基本用語を紹介してきました。今回初めて目にする言葉もあったかもしれませんが、いずれも経営層との共通言語として押さえておきたい重要な用語ばかりです。今後、わからない言葉に出会ったときや、経営戦略に関わるようになった際には、ぜひ読み返してお役立てください。