- Tips

2025.07.10

更新日:

2025.07.08

全2回 データの価値創出に向けて——新たなデータマネジメント手法「DataOps」 《連載:第1回》 これからのデータ活用に欠かせない「データマネジメント」

誰もがデータの重要性は認識しているものの、実際に業務やビジネスに効果的に活用できている企業は、まだまだ限られています。とはいえ、社会のあらゆる領域でIT・デジタル化が加速する中、データを起点とした価値創出は企業の喫緊の課題であり、IT部門にはその推進役として大きな期待が寄せられています。

今回は、データを価値創出の源泉として活用するための基盤となる「データマネジメント」の取り組みと、そのプロセスを効率化・高度化する手法として注目を集める「DataOps(データオプス)」について、2回にわたって解説します。

高まるデータ活用の重要性

ビジネス環境の変化が激しく、将来の予測がきわめて困難な現在、企業活動のあらゆる領域で属人的な「勘と経験」が通用しなくなりつつあります。一方、こうした不確実性の時代において、その重要性をますます高めているのが、客観的な「データ」に基づく意思決定です。

事実、近年の通信インフラの高度化、IT・デジタルサービスの普及、AIを始めとするテクノロジーの急速な進化により、企業のデータ活用は、新規事業の創出から既存製品・サービスの改善、マーケティング施策の精度向上、社内業務の効率化に至るまで、多岐にわたる領域へと拡大しています。

総務省が公表した『令和2年版情報通信白書』においては、「データの活用やデータに基づく経営に向けた取組は、企業の各事業領域において効果を上げている」(※)との調査結果が報告されており、客観的なデータに基づく意思決定や経営判断は、もはや選択肢のひとつではなく、今後競争力を維持・強化していくための必須条件と言えるでしょう。

※出典:令和2年版情報通信白書(PDF版,p.224)|総務省

しかし、いざデータを軸とした経営に舵を切っても、その管理・運用面で新たな課題に直面してしまう企業は少なくありません。

データマネジメントが必要な背景

データ活用において、多くの企業が直面している主な課題には、以下のようなものがあります。

・活用可能なデータ量の急増

技術の進歩により、生成・流通されるデータ量が増大しただけでなく、これまで把握できなかったデータも取得・分析できるようになっています。こうしたデータを事業に活用するためには、大量のデータを効率的に収集、蓄積、処理する仕組みづくりが急務となっています。

・データの種類の多様化

量だけでなく、データの種類も多様化しています。分析で深い洞察を得るために、表形式データのような「構造化データ」に加え、画像、音声、テキスト、センサーログといった、これまで活用が難しかった「非構造化データ」を一元的に管理し、分析に活用する仕組みが求められています。

・データ品質への要求の高度化

データの品質は分析や意思決定の正確性を左右する重要な要素です。古い、不正確なデータの活用は、誤った判断につながりかねません。また、データの管理者にとっては、市場環境の変化や法規制の改正などに対応して、常に適切なデータを提供していくことも重要な取り組みです。

もちろん上記以外にも、「異なるデータソース間でデータの整合性がとれていない」、「部門ごとにサイロ化(孤立)している」、「どのデータがどこに保存しているのかわからない」といった、根本的な問題を抱えている企業もいまだに多く存在しています。

こうした課題を解消し、データをビジネスや業務に活用するための効果的な取り組みが、データの収集から加工、提供までのプロセスを戦略的に管理する「データマネジメント」です。

データマネジメントの構成要素

データマネジメントの目的を一言で言うと、「必要なデータを必要な形式・タイミングで提供できる仕組みを構築すること」です。では、その目的を実現するためには、具体的にどのような取り組みが必要なのでしょうか?

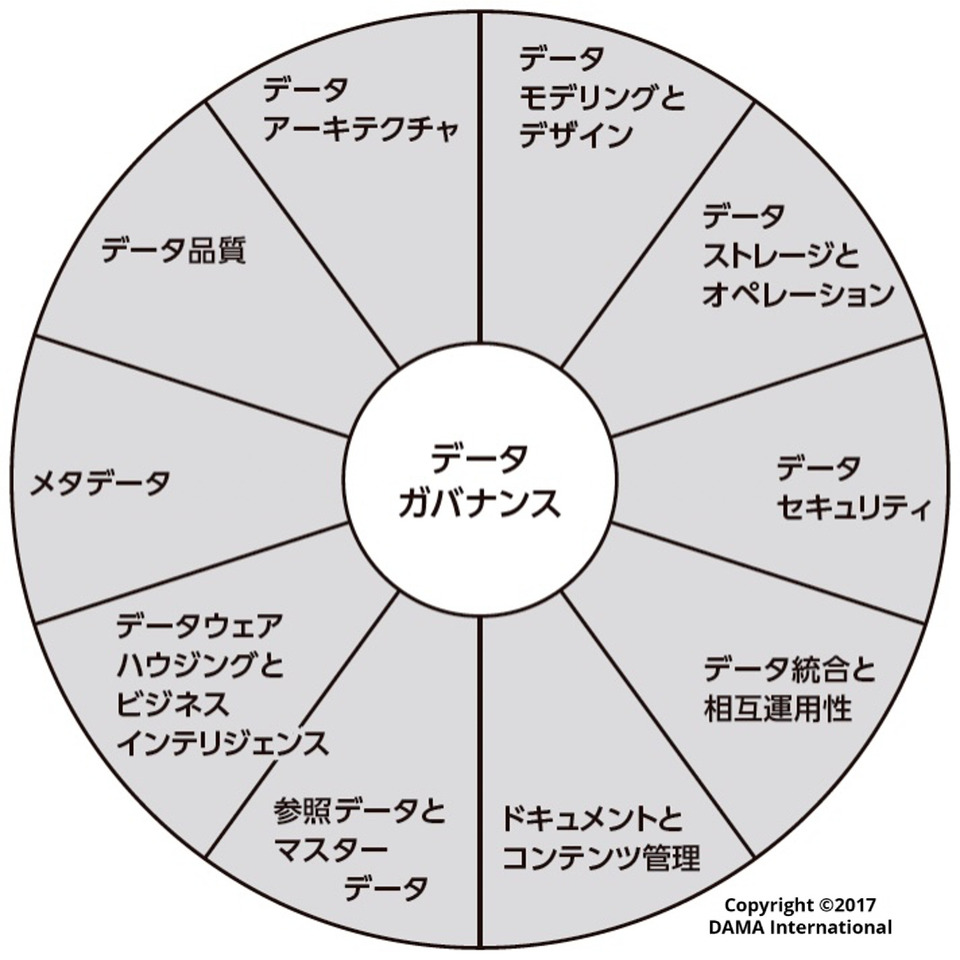

その指針となるのが、データマネジメントの国際的な非営利団体DAMA Internationalが作成した『DMBOK(Data Management Body OF Knowledge)』という書籍です。データマネジメントに関する知識が体系立ててまとめられており、日本でも民間企業から行政機関まで広く参照されていることから、その信頼性の高さがうかがえます。

2017年に発行された同書の第2版『DMBOK2』では、データマネジメントの構成要素について次のようにまとめられています。

出所:『データマネジメント知識体系ガイド 第二版』 DAMA International編著、DAMA日本支部、Metafindコンサルティング株式会社 監訳、日経BP

主要な要素について、それぞれ簡単に解説します。

・データガバナンス

データの価値を引き出すための全社的なルールや体制を整備し、それに従ってデータマネジメントを統制するプロセスや仕組みを指します。正しい方針と手順でデータマネジメントを実施するために欠かせない取り組みです。

・データアーキテクチャ

部分最適なITシステム導入はデータのサイロ化を招く大きな要因となります。データアーキテクチャは、企業のビジネス戦略やデータ要件に基づき、どのようにデータを取得・蓄積・活用していくか、という青写真を全体最適の視点で描く取り組みです。

・データモデリングとデザイン

データモデリングは、必要なデータ要件を洗い出し、それに基づいてデータ間の関係性を図や表で視覚的に表現するプロセスです。保有するデータ資産を明確に可視化し、データの重複管理を避けられるメリットがあります。

・データ統合と相互運用性

『DMBOK2』では、データ統合を「データを物理的、仮想的を問わず、一貫した形式に統一すること」、相互運用性を「様々なシステムがどの程度情報を連携できるかを表すもの」と定義しています。組織やシステムの垣根を越えたデータ活用や、複数のデータを組み合わせて新たな価値を生み出すために有効な取り組みです。

・参照データとマスタデータ

マスタデータは、企業が日常業務をおこなう上で不可欠な基本情報(例:顧客情報、製品データ、勘定科目など)を指します。一方、参照データはマスタデータの一種であり、データを分類するための全社共通のコード(例:顧客のカテゴリーを識別するコード)などが該当します。これらのデータを適切に管理することで、運用効率とデータ品質の向上が期待できます。

・メタデータ

メタデータとは、各データの属性や特性を把握しやすくするための「データに関するデータ」です。メタデータを適切に管理することで、画像や動画などの非構造化データを含む多様なデータの整理、検索、連携が容易になります。

・データ品質

データマネジメントにおける「高品質」なデータとは、「利用者の目的を十分に満たすデータ」のことです。データ品質とは、その実現に必要な評価軸や目標レベルを策定し、維持・向上を図るための活動を指します。

参照:DX実践手引書 ITシステム構築編(完成第1.1版)|独立行政法人 情報処理推進機構

このような多岐にわたるデータマネジメントの取り組みを、より効率化・高度化する手法として先端企業を中心に注目を集めているのが「DataOps」です。次回の第2回記事で、その概要を紹介します。